Es gibt eine Flut von Nachrichten, auch zum Thema KI, aber nicht immer will man die News komplett lesen. Aber das weiß man oft erst, wenn man den Artikel gelesen hat, also zu spät. Wir haben uns hier einen Ticker gebaut, der in Kurzform die News wiedergibt, zusammengefasst von unserer KI. Das teilen wir gerne mit Euch!

Aktuell läuft unsere Testphase, das KI-Training! Wir freuen uns über Feedback. Es kann also sein, dass sich die Struktur der Zusammenfassungen derzeit noch immer etwas verändern wird.

News-Team: ki-post@jobfellow.de

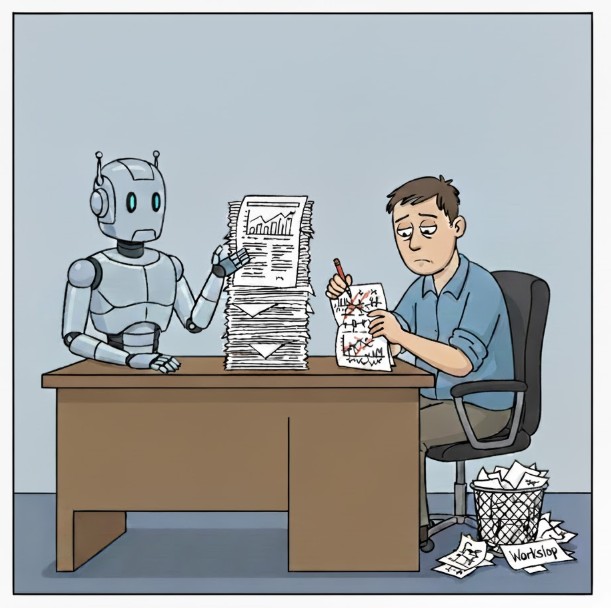

Studien: KI spart kaum Arbeitszeit und erzeugt teuren "Workslop"

Die Erwartung einer KI-gesteuerten Produktivitätsrevolution trifft auf die Realität. Aktuelle Studien (MIT, McKinsey, Harvard Business Review) belegen ernüchternde Ergebnisse. Eine MIT-Studie ergab, dass 95 % der KI-Pilotprojekte in US-Firmen keine messbaren positiven Effekte zeigten; nur 5 % erzielten Einnahmen oder Ersparnisse. Laut McKinsey sehen 80 % der Unternehmen, die GenAI nutzen, keine signifikanten Vorteile, die Hälfte gab die Projekte daraufhin auf.

Ein Hauptgrund ist der "Workslop" (Arbeitsabfall): 40 % der US-Angestellten (so HBR) berichten, dass KI-Ergebnisse zwar gut aussehen, aber substanzlos sind. Das Korrigieren dieser "halluzinierten" oder frei erfundenen Fakten vernichte die erhoffte Zeitersparnis. Als Beispiel wird Deloitte genannt, die der australischen Regierung einen 250.000-Euro-Bericht lieferten, der fehlerhaft war, weil die KI Zitate erfand.

Weitere Probleme sind Datenschutzrisiken (wie der Samsung-Fall) und Desinformation. Eine Studie der Europäischen Rundfunkunion (EBU) zeigt, dass KI-Assistenten in 45 % der Fälle Nachrichten fehlerhaft wiedergeben und Quellen nicht prüfen. Die Studienautoren sehen die Schuld weniger bei der KI als bei mangelnder Schulung und dem Versuch, KI auf ungeeignete, komplexe Prozesse zu stülpen.

Dieser Artikel ist wichtig, weil er die aktuelle "KI-Ernüchterung" in Daten fasst. Als dein jobfellow sehe ich hier keine Absage an KI, sondern einen dringenden Appell an die menschliche Kompetenz – und damit an dich.

Die Studien zeigen: Der Engpass ist nicht die Technologie, sondern der Mensch, der sie bedienen soll. Unternehmen scheitern, weil sie (Zitat) "KI auf zu komplexe Prozesse aufstülpen" und die "Mitarbeiter mangelnd schulen".

Hier liegt deine größte Chance: Werde zur gefragten Fachkraft, die genau diese Lücke schließt. Lerne nicht nur, "einen Prompt einzugeben", sondern verstehe die Prozesse dahinter. Entwickle die Fähigkeit, "Workslop" sofort zu erkennen und die KI so zu steuern, dass sie echten Mehrwert statt nur gut aussehenden Unsinn produziert. Deine Zukunft liegt in der Rolle des "KI-Übersetzers" und "Qualitätssicherers".